3代目 青柳 蔵人 社長就任

振袖、留袖、訪問着、

付下といった後染め商品、

二割が紬絣です。

十日町織物の歴史の中で、

青柳がどのように

発展したかを、

現代から遡ります。

時代から歴史を知る

時代を表わすグレーのボタンをクリックタップして、ご覧ください。

一貫生産開始以降

(1981年~現在)

- 青柳の歴史

- 十日町織物の歴史

2020令和2年

2018平成30年

工房 一般公開開始

2016平成28年

2代目社長十日町市観光協会会長就任

2011平成23年

公開講座「きものの町・十日町」開催

2009平成21年

絞り振袖経済産業局長賞を受賞

十日町市内全10校の中学1年生を対象に

「十日町市和装教育事業」開始

2003平成15年

絞り振袖 新潟県知事賞を受賞

十日町織物協同組合理事長に

青柳2代目社長就任

1999平成11年

紬絞り訪問着

通関東通商作業局長賞を受賞

1997平成9年

「絞り花染め」は25周年を迎え、よりオリジナル性のある賞品の象微として、新しいブランド名「大㐂百花」と命名する

1994平成6年

多色桶染め絞り訪問着

通産省生活産業局長賞を受賞

1992平成4年

社名を「株式会社青柳」に改める

1991平成3年

桶染め絞りコート

関東通商作業局長賞を受賞

1990平成2年

京都店開設

桶絞り振り袖

中小企業局長賞を受賞

1986昭和61年

多色桶染め 絞り訪問着

通産産業局長賞を受賞

1983昭和58年

9月 オープンした地場産業振興センター・クロステンにて、全国の和装業界のトップ300余名が集まって「第1回全国和装サミット」を開催。和装産業は“うるおい提供産業”であるとサミット宣言を採択した。

創業期から

一貫生産開始以前

(1911~1980年)

- 青柳の歴史

- 十日町織物の歴史

1980昭和55年

桶染めと絞りに友禅・箔・剌繍を組み合わせた技法を開発

1977昭和52年

先代社長十日町織物組合理事長就任

1952昭和27年

青柳織物株式会社設立

競技会にても大臣賞始め幾多の賞を授る

1950昭和25年

第1回雪まつり

1949昭和24年

戦後初求評会

1948昭和23年

織物業を開業する

1930昭和5年

“意匠白生地”によって念願の秋冬物が完成。

1928昭和13年

新潟市の誂え染め店に奉公、

7年にわたり友禅技術を修行する

1925大正14年

第1回冬物求評会

1921大正10年

“お召”を開発。

1911明治44年

先代社長 青柳大㐂 新潟市在の黒埼村に生まれる

1910明治43年

十日町で初めて力織機使用

青柳創業期以前

(1910年以前)

- 十日町織物の歴史

1899明治32年

十日町織物同業組合設立

1887明治20年

佐藤善次郎が明石縮の研究

1829文政12年

宮本茂十郎が絹縮と高機を伝授

1805文化2年

十日町組19ケ村の名主が会津藩庁へ差出した「十日町組地誌書上帳」に、民家の8割以上が越後縮を織っていたと記載されている。

1573天正年間

上杉氏が芋麻(ちょま)の栽培を奨励

1559永禄2年

上杉謙信が越後布を正親町天皇に献上

1380天授6年

室町幕府が越後布を式服に指定

1192建久3年

源頼朝が越布1000反を勅使に与える

905平安時代

藤原忠平が越後布1000反を買上

753奈良時代

調布として貢納された麻布が

正倉院に保存

1500年前古墳時代中期

十日町では米作りとハタ織りの生活が

営まれていた

十日町織物1300年の歴史

十日町織物 1300年の歴史

~越後布時代1~

越後布の原料は、麻に似た“苧麻(ちょま)”と呼ばれるものです。

大麻はクワ科アサ属ですが、苧麻はイラクサ科マオ属で、大麻より織物に適していて、その靭皮繊維を青苧(アオソ)といいます。その青苧で織ったものが越後布であり、近世の越後縮です。

正倉院に所蔵されている麻布の素材は、青苧80%・大麻20%だといわれています。

奈良時代、東大寺で行われた仁王会(にんのうえ)に使った屏風を入れた布袋が青苧織物で、調布として貢納された記載があります。平安時代は、「延喜式」の中にも越後布の記述があり、商布は“手布(たぬ)”だといわれていました。

越後布は、品質に優れた高級織物として高く評価されていたのです。

十日町織物 1300年の歴史

~越後布時代2~

室町時代には、越後布が幕府公式の夏の礼装に指定され、“ゑちご”といえば越後布を指すほど有名になっていました。

越後の領主・上杉謙信は永禄2年、正親町天皇に拝謁し、正四位上近衛権少将に任じられた答礼に越後布50反ほかを献上。

「御湯殿上日記」にも上杉謙信がしばしば越後布を宮中に贈ったことが記されています。

戦国時代になると、上杉家の家老・直江兼続は、越後青苧座の支配権を得て、年収9万貫(約45億円)の収入をあげ、上杉家の財政を確立しました。

青苧と越後布の保護奨励に力を入れ、さらなる品質の向上を図り、越後布の面目を一新したといわれています。

十日町織物 1300年の歴史

~越後縮時代~

往来の越後布に技術的改良を加え“越後縮”という新商品の開発に成功したのが播州(兵庫県)明石の出身、堀次郎将俊こと「明石次郎」だと伝えられています。

明石次郎の考案は、従来の越後布のような平織ではなく、ヨコ糸に強い撚りをかけて織ることで布地にシボ(クレープ)を出し、さわやかな地風になったこと、また白布であった越後布に縞・格子などの模様を織り出す技法を伝授したことにあります。

越後国で生まれた織物で、生地がこまかく縮むため“越後縮”と呼ばれ、高級夏織物として上流階級でもてはやされるようになりました。

元禄時代には、幕府の御用縮の指定を受けて武士の衣服に広く用いられ、端午の節句には越後縮を着用して登城するのが習わしになるなど、武家の武服になって需要を大きく伸ばしました。

十日町織物 1300年の歴史

~絹織物への進出1~

越後縮時代に代わり、絹織物への新しい活路を開いたのが「宮本茂十郎」という京都西陣の渡り職人でした。

京都から桐生を経て十日町へ来たのが、文政12年。宮本茂十郎は、原始的なイザリ機から、新鋭の高機(たかばた)に変え、透綾(すきや)という絹縮の織り方を5人の娘たちに伝授しました。

わずか2年余りの滞在で十日町を去りましたが、青苧織物の産地に初めて絹縮を教え、絹織物産地への礎を築いた功労者として、大正12年に宮本公園を造成。“国産明石の始祖 宮本茂十郎”と刻んだ大きな顕彰碑が建立され、その功績を伝えています。

明治10年~30年代は、十日町絹織物の勃興期であり、その看板商品となったのが“明石ちぢみ”です。研究に取り組み、試行錯誤を重ねた明治時代を経て、大正6年頃にようやく商品として完成。強撚のため濡れるとちぢむという欠点を蒸熱加工で解決し、大正末年に“ちぢまぬ明石”に。

さらに昭和9年、防水加工で“ぬれない明石”のキャッチフレーズで高級夏着尺の王座を確立して一世を風靡しました。十日町産地の主力商品になる明石ちぢみの生産は、明治41年にはわずか2千反でしたが、5年後の大正3年には3万反、同12年には16万反、昭和7年には27万反に達し、産地生産の7割を占めるに至りました。

十日町明石ちぢみポスター

竹久夢二(たけひさ ゆめじ)

明治17年生まれ、昭和9年没。画家・詩人。

数多くの美人画を残した、大正ロマンを代表する画家。その抒情的な作品から「大正の浮世絵師」と呼ばれ、人気を博しました。児童雑誌や詩文の挿絵、文筆の分野では詩、童話、歌謡などを創作。中でも詩「宵待草」には曲がつけられ、全国的な愛唱曲となりました。さまざまな書籍の装幀・広告宣伝物・日用雑貨・浴衣などのデザインも手がけ、日本のグラフィックデザイナーの草分け的存在といえます。

北澤楽天(きたざわ らくてん)

昭和9年生まれ、昭和30年没。画家。

風刺漫画家としての才能に目をつけた福沢諭吉の紹介で、横浜の英字新聞社に入社しました。

「時事漫画」や「東京パック」など、新聞・雑誌を中心に多数の政治風刺漫画や風俗漫画の執筆で活躍。後進の漫画家の育成に努めたことからも、「日本近代漫画家の祖」と評されています。現代的な意味での「漫画」という用語の最初の使用者であり、日本最初の職業漫画家。フランス、レジオン・ドヌール勲章受章。

十日町織物 1300年の歴史

~絹織物への進出2~

明石ちぢみは夏物商品だったため、大正初年から研究が進められ、大正10年に“お召”を開発。

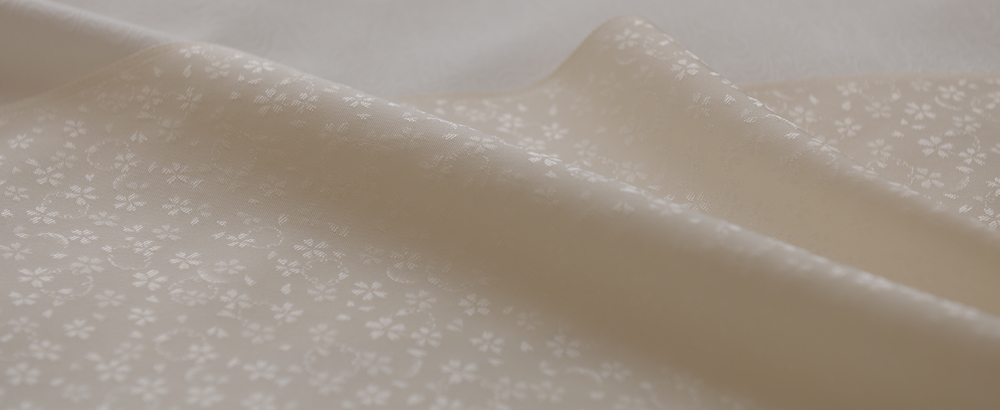

昭和5年には“意匠白生地”によって念願の秋冬物が完成しました。

意匠白生地は、昭和10年に27万反の生産をあげ、明石ちぢみを凌駕して産地の主力商品へ。

また、意匠白生地は、旧設備での生産ができないため、力織機やイタリヤ式撚糸機などの新鋭設備が導入され、産地の近代化に大きく貢献しました。

日中戦争の勃発で高級絹織物の前途が憂慮されましたが、むしろ軍事景気で需要が盛んになり、意匠白生地・明石ちぢみ・お召を3本柱にしたオールシーズン産地として空前の好況になり、昭和初期の黄金時代を迎えたのです。

十日町織物 1300年の歴史

~戦後の復興と発展1~

昭和20年8月の終戦によって内需用の絹織物の生産は禁止されましたが、昭和24年3月にようやく自由生産が始まりました。

お召・意匠白生地・紬などからスタートした十日町産地は、昭和34年に「マジョリカお召」というヒット商品を開発し、大きく飛躍。

これはヨコ糸をカスリ捺染して紋様の上にのせるという斬新なアイディアで、豪華な多色使いに成功した画期的な織物です。

地中海のマジョリカ島特産である、マジョリカ陶器のようなカラフルで明るい色調を表現した織物ということから「マジョリカお召」と名付けられました。

戦後の経済復興が軌道にのり、明るさを取り戻しつつあった世相と、皇太子殿下ご成婚の華やかなブームにぴったりの商品で、当時爆発的な人気を呼びました。

十日町織物 1300年の歴史

~戦後の復興と発展2~

マジョリカお召のブームの一方、ひたすら「黒羽織」という新商品の開発に取り組んでいたメーカーがありました。

黒羽織は昔から礼装用として作られていましたが、羽織の丈を短くして黒地に多彩な模様を染める、略礼装のおしゃれ着を開発する研究で、昭和36年、後染ちりめんの黒絵羽織の開発に成功しました。

黒羽織は、消費者指向に適した商品で、“PTAルック”と呼ばれて大人気に。

最盛期の昭和44年には、生産量が110万枚を超えて産地総生産の41%を占めました。

20年間の長きにわたって1100万枚を生産し、1800億円の売上を達成しています。

1300年の歴史

~戦後の復興と発展3~

十日町織物工業協同組合は、昭和37年、全国規模の市場調査を実施して産地の将来像を模索。

その結果、和装のきもの産業は、今後ファッション化とフォーマル化するため後染め部門への進出や、新規商品の開発による総合産地化をめざす必要があるという結論に基づいて、新しい産地戦略として友禅技法を導入することになりました。

独自の友禅技法の開発に取り組むことになった十日町。

青柳も壮大な設備を導入し、全ての工程を自社で行う一貫生産システムを構築しました。

まさに新しい生産システムが確立された瞬間です。これにより、グレードがあり尚且つ多品種におよぶ商品製作が可能になり現在の青柳の礎となっております。

京友禅や加賀友禅とは異なる、十日町の友禅の歴史と魅力。

それは、青柳が創る美しい柄、味わい深い風合いにしっかりと表現されています。